Trivia 製品豆知識

静電気の豆知識|静電気発生のメカニズムや帯電列についても解説

製品豆知識2024/07/10

静電気と聞くと、冬場にバチっとくるものを想像されるのが一般的かと思います。

しかし、静電気は我々の感じない・見えないところで多くのトラブルの原因になっています。

例えば、パソコンや携帯電話などの内部にある多くの半導体や電子部品は、静電気が発生する事によって気づかない所で壊れたり、ガソリンなどの引火性物質は、近くで静電気が放電する事で、発火事故を起こす事もあります。静電気がたまる事によって埃・ゴミを寄せ付け、生産工程の歩留まリの低下を招くなど、静電気は多くのトラブルの原因となリます。

静電気発生のメカニズム

ここではは静電気発生のメカニズムについてご紹介します。

まず最初に簡単な用語解説を行い、その後「帯電J という静電気が溜まっている状態についてご説明いたします。

帯電には「接触帯電J 「剥離帯電」[摩擦帯電J 「誘導帯電」という4種類がありますので、 それぞれについて解説していきます。

1.導体と絶縁体

世の中の物質には、 電気を通しやすいものと通しにくいものがあり、 その特性によって以下の様に分類され ています。

- 導体:金属などの電流が流れやすい物質

- 絶緑体:プラスチックなど電流が流れにくい物質

- 半導体:導体と絶縁体の中間の電流の流れやすさを有する物質

2.接触帯電

- 全ての物質は、 原子の組み合わせにより出来ています。その原子は、 「+極の陽子」を含む中心部 (原子核)の周囲を「一極の電子」が飛ぴ回っている構造になっています。

通常、 +極の陽子と一極の電子の数が等しく、 電気的に中性の状態(OV)で安定しています。

接触帯電とは、2つの物質が接触する事により、2つの物質間で電子の移動が起こり、電子を放出した側が「+に帯電」し、 電子を受け取った側が「一に帯電」する現象です。

この「接触帯電」という現象は次の「剥離帯電」や「摩擦帯電」の原理ともいえる現象です。

なお、2つの物質が+極・一極のどちらに帯電するかは後述の「帯電列」の順番によります。

3.剥離帯電

「剥離帯電」とは接触している物質を剥離(分離)する時に発生する帯電現象です。

具体的には、ガムテープを剥がす時や、液晶ガラス基板などから保護フィルムを剥がす時にみられます。

この現象は、 原理的には先述の「接触帯電」と同じですが、剥離(分離)動作によって帯電する事から一般的に「剥離帯電」と呼びます。 電気放電時は密着度・接着強度の影響を受け、密着度が強いほど大きな電気放電が起きます。

また、帯電量は剥がす速度の影響を受け、 速く剥がすほど帯電量が増加します。

4.摩擦帯電

「摩擦帯電」とは、2つの物質の接触面を擦り合わせる時に発生する帯電現象です。

この接触面を原子レベルで見ると、激しい「接触」と「剥離」を繰り返しているため、「接触帯電」に比ベ遥かに大きな帯電量になります。

この「摩擦帯電」は様々な製造現場で発生しており、フィルムとロールの摩擦により帯電する事で、埃を寄せ付けてしまい印刷トラブルが起きたり、フィルム同士がくっついてしまい剥がせないなど 多くのトラブルの原因になっています。

5.誘導帯電

誘導帯電は、物質が導体である場合に限り起きる帯電現象です。

ある帯電した物質が導体に近づくと、導体の表面には帯電極性と逆の極性が引き寄せられて集まります。図を例にとると、一極に帯電した物質が近づくと、導体表面に+極が表れ、反対側の導体表面に一極が表れます。

この状態で接地(アース)すると、帯電物質により引き寄せられていない極性(一極)が電気的に中性になろうとする力が働き電子(一極)が放出または供給され、導体には帯電物質と逆の極性だけが残ります。そこで、設置(アース)を外し、2つの物質を離すと導体は帯電物質と逆の極性に帯電した状態になります。

これを「誘導帯電」といいます。

6.帯電列

2つの物質が接触や摩擦によって帯電する時に、その物質の特性によって十極に帯電するか、一極に帯電するかが決まります。 どちらに帯電しやすいかを並べた表を「帯電列」といいます。

接触する2つの物質の間での帯電のしやすさを表すので、必ずしもどちらかの極性にのみ帯電するという事ではありません。

例えば、「アクリル」と「ナイロン」をこすり合わせると、アクリルが一極、ナイロンが+極に帯電します。しかし「ナイロン」と「ガラス」をこすり合わせると、ナイロンが一極、ガラスが+極に帯電します。

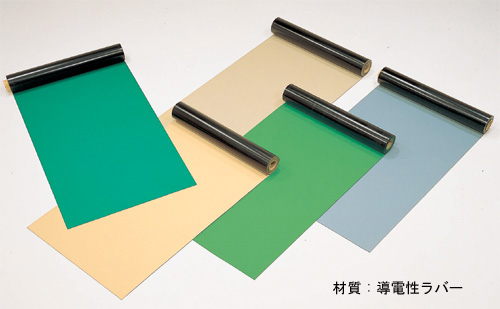

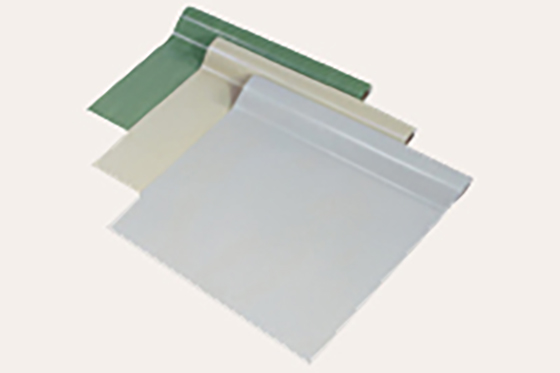

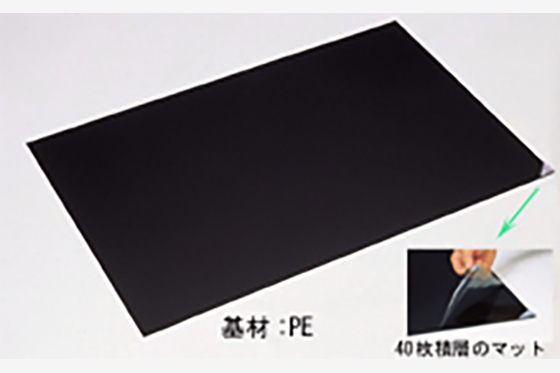

関連商品はこちら

静電気にまつわる問題解決、疑問・質問は石塚株式会社までお気軽にお問い合わせ下さい。

Guide初めての方へ

「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。

Contactお問合せ

私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。